«Le bande di selvaggi offendono il calcio come l’ubriaco offende il vino» (Eduardo Galeano)

Lo confesso: a me il calcio piace. È lo stadio che non mi piace. Questi stadi, almeno: non mi piacciono gli stadi cariati dalla religione dell'odio. Domanda: siamo davvero sicuri di voler aumentare le capienze negli stadi per poi assistere ad altre deprimenti scene come quelle di questi ultimi giorni, tra Firenze e Milano? Mettono tristezza anche a me gli stadi vuoti, chiusi, senza pubblico, malinconicamente immersi in un angosciante silenzio rotto solo dagli urlacci dei giocatori e degli allenatori. Ma non mi attirano nemmeno stadi pieni o semipieni dove corro il rischio di sottopormi allo strazio di fischi agli inni nazionali, fischi ai giocatori della squadra del cuore, razzismi, sessismi e fascismi esibiti in suoni, striscioni, bandiere, parole d'ordine, braccia tese, teste rapate, in mezzo a ubriachezze moleste e maleodoranti. Pagare per odiare mi appare irragionevole, così come pagare per assistere a forme di odio: perché mai? Se devo scucire quattrini per un biglietto, lo vorrei fare per stare a mio agio, non nel disagio. C’era da aspettarselo, vero, però le aperture delle curve ai tifosi dopo la lunga pausa del virus hanno riportato sotto i riflettori tanti vecchi vizi di cui per venti mesi ci eravamo dimenticati. Dicevano che ne saremmo usciti migliori, stiamo ritrovando il peggio del peggio. Ammetto che non mi so decidere se il pallone sia causa o effetto, vittima o colpevole di questa tragica farsa. E credo che dipenda da un’ambiguità culturale di fondo: un po’ si dice che quei barbari violenti che ululano bestialità nulla hanno a che fare con lo sport; un po’ però la convinzione carsica dei calciofili è che questo non sia sport per ballerine. Il batterio che corrode l’anima è questo inguaribile maschilismo. Ogni volta mi viene in mente il Peter Sellers nei panni del Dottor Stranamore, incapace di tenere a bada il braccio destro, che scatta nel saluto romano contro la sua volontà, portando in superficie la sua natura profonda.

«Non siamo mica allo stadio» è un luogo comune che mette in guardia chi, a scuola, in parlamento o al ristorante, sta eccedendo nei toni. E però in qualche misura giustifica e assolve comportamenti leciti solo allo stadio. Perché dovrebbero essere inammissibili ovunque, tranne lì? Perché non sono inammissibili punto? Lo stadio è diventato lo spazio in cui si esercita la massima tolleranza verso l’intolleranza. In questo milieu ci consoliamo con la teoria della valvola: lasciamo che liberino gli istinti primitivi dentro quel recinto per un paio d’ore alla settimana prima che diventino violenza altrove. Temo che finché resisterà quel ritornello, «non siamo mica allo stadio», non verremo mai a capo di nulla. “In stato di epilessia, il tifoso fanatico guarda la partita, ma non la vede – scrive Eduardo Galeano - nel mucchio selvaggio, pericoloso millepiedi, l’umiliato diventa umiliatore e il pauroso incute paura. L’onnipotenza della domenica esorcizza la vita obbediente del resto della settimana, il letto senza desiderio, il lavoro senza vocazione o il non lavoro: libero per un giorno, il fanatico ha molte cose da vendicare”.

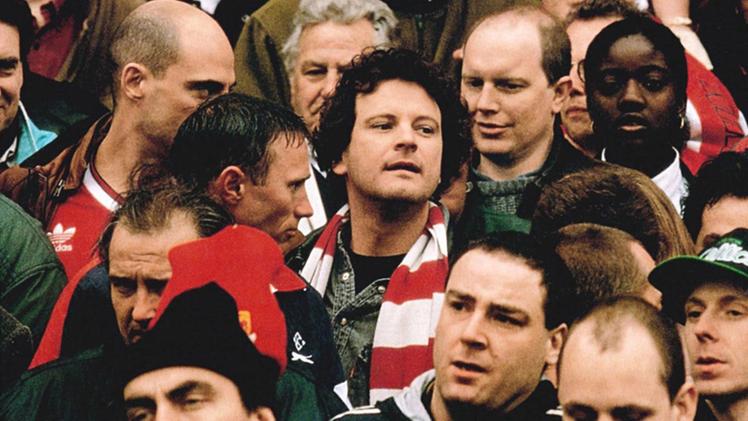

Quasi sempre, il tifo e la passione sono un'eredità per trasmissione patrilineare, di padre in figlio. È stato così anche per me, quando da bambino mio padre mi portò per la prima volta allo stadio, con il cuscinetto sottobraccio per sedersi sui gradoni di cemento, la sciarpa al collo, le farfalle in pancia per l'emozione: come il ragazzino di Febbre a Novanta, vedendo il prato verde sentii suonare da qualche parte dentro di me "Baba O'Riley" degli Who e mi innamorai perdutamente. Sarò ingenuo, ma se ogni tifoso ricordasse la sua prima volta allo stadio da bambino seduto accanto a suo padre, certi cori, certi striscioni, certi ululati non li sentiremo più e non dovremmo più dire cose come “non siamo mica allo stadio”. Dovremmo essere intolleranti con gli intolleranti, tutto qua.